Agli inizi del 1944 la situazione per le bande armate nel vicentino non era incoraggiante, tra il 10 e il 12 gennaio un rastrellamento si abbatté sul gruppo di Fontanelle che rimase duramente colpito e si disperse; con un conteggio delle perdite venne alla luce una situazione tragica che fece desistere il Comando provinciale dal riformare il gruppo e intraprendere nuove azioni. In quel momento il calcolo era di dieci partigiani morti e nessun tedesco <158. Nello stesso periodo il Gruppo Brigate autonome “Sette Comuni” e la Brigata “Mazzini” condussero la guerriglia sull’altopiano e alle sue pendici compiendo principalmente atti di sabotaggio, blocco delle comunicazioni stradali e ferroviarie, attacco a presidi ed imboscate ad automezzi militari <159. Le azioni ripresero in primavera quando un attacco alla stazione di Campiello il 12 aprile generò un rastrellamento a Tresché Conca, con la minaccia di incendiare l’intero paese il 20 aprile <160. Nel giugno del 1944 le formazioni cominciarono ad intensificare le azioni armate e nella notte tra il 21 e il 22 uomini del “Sette Comuni” occuparono il municipio del Comune di Roana, con sede nella frazione di Canove, dove arrestarono dei funzionari repubblicani: il coreggente del fascio, impiegato comunale dell’ufficio anagrafe e il farmacista del paese; il 28 giugno il coreggente venne giustiziato mentre il farmacista venne liberato <161. Il 20 dello stesso mese la Brigata “Mazzini” attaccò con successo la caserma di Lusiana. Queste azioni furono sobillate dalle notizie che giungevano dal fronte ed entrambe le formazioni presenti sull’altopiano seguivano le direttive del CLN. Per questo motivo esse non entrarono mai in conflitto come invece accadde in altre zone della provincia. <162

Ad agosto la prima compagnia del Battaglione “Sette Comuni” cominciò i preparativi per il lancio dei rifornimenti da parte degli alleati creando un cordone di sicurezza intorno alla Val Carriola, predisponendo tre falò pronti per essere accesi ed indicare il lancio alla missione Ruina SSS/2 del SOE britannico, come previsto nel “Piano Vicenza”. Di particolare importanza per il piano era l’aeroporto di Asiago, che venne identificato come punto di lancio dei rifornimenti aerei da parte degli alleati. Con l’estate e la prospettiva di un avanzamento degli anglo-americani nella penisola, unita ai continui rastrellamenti nella zona vi fu un incremento nel numero di giovani che lasciavano le loro abitazioni per salire in montagna e unirsi alla Resistenza. I lanci previsti da parte degli alleati non giunsero e i nazi-fascisti intensificarono le loro azioni di infiltrazione all’interno dei gruppi. Vi erano però alcuni casi di disertazione anche tra le fila degli occupanti quando 10 soldati del presidio di Asiago e 15 autisti dell’organizzazione Speer passano dalla parte della Resistenza, portando diversi camion di rifornimenti con loro <163.

Con l’arrivo di settembre giunsero le grandi operazioni di rastrellamento che colpiscono l’area vicentina e sull’Altopiano di Asiago si abbatte l’Operazione “Hannover”. Essa ha l’obiettivo di annientare i partigiani ma, tra le quattro grandi azioni di rastrellamento, è quella che causa minor ripercussioni alla popolazione civile <164. Questa operazione militare viene ricordata come “la battaglia di Granezza” o “la battaglia del Bosco Nero” quando, in realtà, coinvolse gran parte dell’Altopiano dei Sette Comuni. L’azione fu preceduta da una serie di rastrellamenti nell’area alle pendici dell’altopiano; i nazi-fascisti muniti di cani addestrati per la ricerca avevano l’obiettivo di tagliare eventuali linee di rifornimento per i gruppi di partigiani saliti in montagna. La prima incursione vera e propria sull’altopiano avvenne il primo settembre a Cesuna di Roana da parte di un gruppo di SS che arrivò a saccheggiare Malga Kubelech sul monte Zovetto. Il 6 settembre le forze nazifasciste accerchiarono i partigiani presenti a Bocchette di Granezza, dove erano presenti: il Battaglione “Sette Comuni”, il Plotone Mobile “Valanga” e il Battaglione da Montagna della Brigata “Mazzini”, per un totale di 635 partigiani dei quali solo 380 armati. Una volta circondata la zona i tedeschi applicarono una tattica che diverrà la prassi durante le azioni di rastrellamento e rappresaglia: individuare i nuclei di resistenza; smantellarli con mortai, artiglierie e altre armi a lunga gittata e poi procedere con l’attacco frontale. Lo scontro iniziò circa alle ore 13 e durò per quattro ore, alla fine delle quali le forze partigiane si dispersero <165. I sopravvissuti si diedero alla fuga e la “Sette Comuni” si disgregò; i sopravvissuti daranno poi vita alla Divisione Alpina “Monte Ortigara” <166. Dal settembre 1944 fino all’aprile 1945, le forze partigiane dell’Altopiano di Asiago parteciparono ad azioni minori come in località Turcio di Asiago e a Sasso <167, intervenendo in alcuni scontri in altre zone della provincia, come a Pedescala. Nello stesso periodo la popolazione dell’altopiano subì continui saccheggi e prelevamenti di generi alimentari e vestiario <168. L’ultimo atto della guerra civile sull’altopiano avvenne il 27 aprile del 1945, durante la ritirata finale delle truppe tedesche. Il Battaglione “Pretto” della Brigata “Pino” attaccò i convogli, cercando di impedire ai tedeschi di risalire il Costo; quello stesso giorno un distaccamento di soldati dell’Ost-Bataillon 263 riuscì a raggiungere illeso la contrada Fondi di Treschè Conca. I partigiani attaccarono in maniera disorganizzata e da una posizione di svantaggio tattico che consentì alle forze soverchianti dei tedeschi di respingerli, lasciando sul posto cinque partigiani morti e altrettanti feriti. Dopo lo scontro vennero rastrellati dieci abitanti della zona che furono immediatamente fucilati <169.

Come viene riportato dal CLNP in una relazione sullo stato politico, economico e militare dell’Altopiano di Asiago:

«Il Comando del Gruppo Brigate Sette Comuni il giorno 27 aprile decideva, dopo aver esaminato la situazione che si era maturata in seguito all’offensiva alleata e al movimento patriottico, la totale occupazione dell’altipiano. Per potere effettuare tale operazione era necessario in pari tempo neutralizzare ed eliminare tutte le forze nazifasciste del presidio ed impedire che truppe tedesche ritiratisi dal fronte appenninico potessero costituire una solida linea di difesa nella zona pedemontana, utilizzando le fortificazioni assai numerose che i tedeschi, in previsione della ritirata avevano preparto da lungo tempo. […] Duri furono i combattimenti, numerosi i morti da ambo le parti, innumerevoli i prigionieri che affluivano nei nostri campi di concentramento, luminosi gi atti di eroismo dei nostri patrioti.» <170

L’Altopiano dei Sette Comuni, seppur non colpito duramente come altre zone della provincia, vide nascere la Resistenza nel vicentino e per tutta la durata della guerra si oppose fermamente alle forze di occupazione nazifasciste, subendo, come abbiamo visto, violenze e massacri che si inseriscono nel quadro generale della condotta di guerra nazi-fascista.

[NOTE]

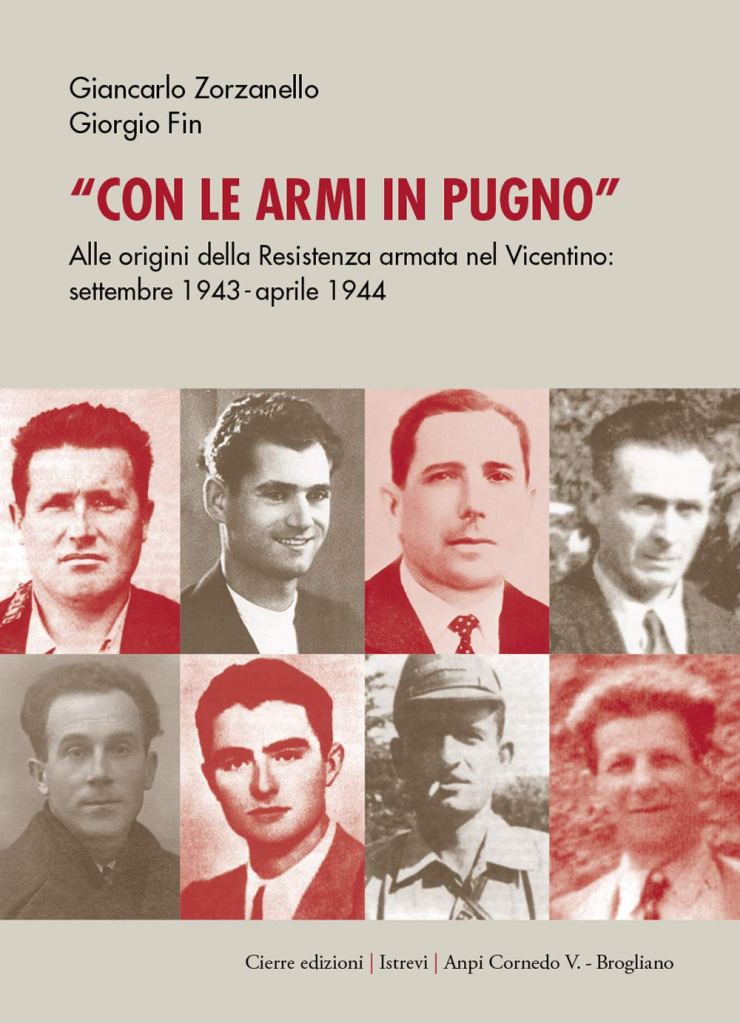

158 Zorzanello Fin, Con le armi in pugno, pp. 49-50.

159 Collotti – Sandri – Sessi, Dizionario della Resistenza, Vol. II, p. 18.

160 Galeotti, Brigata Pasubiana del Gruppo Formazioni A. Garemi, p. 122.

161 Dossi Busoi, I grandi rastrellamenti nazi-fascisti dell’estate-autunno nel vicentino, p. 74.

162 Brunetta, Veneto e Resistenza, p. 141; riferimento a quanto accaduto con la brigata “Pasubio” di Giuseppe Marozin, Ivi, Capitolo III, pp. 78-86.

163 Dossi Busoi, I grandi rastrellamenti nazi-fascisti dell’estate-autunno nel vicentino, pp. 83- 86, Vangelista, Guerriglia a nord, p. 51.

164 Carano, Oltre la soglia, pp. 57-58; Brunetta, Veneto e Resistenza, p. 158, Vescovi, Resistenza nell’alto vicentino, pp. 105-119.

165 Dossi Busoi, I grandi rastrellamenti nazi-fascisti dell’estate-autunno nel vicentino, pp. 87-91.

166 Gardumi, Feuer! I grandi rastrellamenti antipartigiani dell’estate 1944 tra Veneto e Trentino, p. 26.

167 Fascicolo della ditta danneggiata di Rigoni Giacomo, certificazione del sindaco del Comune di Asiago, (23 luglio 1945), ASVI, Danni di guerra, b. 104 fasc. 6541.

168 Fascicolo della ditta danneggiata di Pesavento Maria, Atto di Notorietà, (12 aprile 1945) ASVI, Danni di guerra, b. 104 fasc. 6554; fascicolo della ditta danneggiata di Cappellari Vittoria, Atto di Notorietà (31 luglio 1945), ASVI, Danni di Guerra, b. 119 fasc. 7554.

169 Simini, Eccidi e stragi di militari, civili e partigiani nell’alto vicentino (1943-1945), pp. 42-43.

170 Situazione politica, militare ed economica dei Sette Comuni, p. 2, (9 luglio 1945), ASVI, CLNP b. 15 bis fasc. b, sotto-fascicolo b8.

Matteo Ridolfi, La guerra civile nel vicentino nord-occidentale. Stragi ed eccidi dalla Val Chiampo alla Val d’Astico (1943-1945), Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2022-2023

Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)

Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)- Un giovane caduto partigiano accomunato nella memoria all'eroico Baletta ed a un patriota di Bordighera

- Portare nottetempo agenti segreti tedeschi

- Era partita una donna con l'incarico di spiare i garibaldini

- Dal fronte a Savona le truppe tedesche ammontano a circa 4000 uomini, tutti appartenenti alla 34^ Divisione

- Il capitano Bentley, appena finita la guerra, raccontava...

- Per tedeschi e fascisti gennaio 1945 avrebbe dovuto segnare la fine dei "banditi" partigiani nel ponente ligure

- Massabò riferisce della situazione delle bande nella provincia di Imperia, bande che sarebbero in gran parte comuniste

- Lo svolgimento del processo non piaceva all'amministratore della Divisione Garibaldi

- La salma di Ivanoe Amoretti è oggi custodita nel sacello 103 del Mausoleo delle Fosse Ardeatine insieme a quelle delle altre vittime dell’eccidio

- La recluta partigiana non conosceva ancora il comandante garibaldino

Cenni storici sulla Resistenza Intemelia

Cenni storici sulla Resistenza Intemelia- Bombardamenti a Bordighera ad inizio 1945

- Il 30 aprile 1944 Pigna entrò nell'incubo

- Isolabona diede al movimento diciotto partigiani che combatterono incorporati nei vari Distaccamenti della V Brigata

- Patrioti di Ventimiglia, martiri della furia nazifascista e deportati

- Dopo lo sbarco alleato in Provenza erano giunte a Camporosso altre truppe tedesche

- Pajetta indicava ai partigiani imperiesi i collegamenti di frontiera

- La base alleata in Francia era a Saint Jean Cap Ferrat, nella baia di Villafranca, nella villa Le Petit Rocher

- Noi avevamo a che fare con gli americani che comandano questo fronte

- Sono dunque costretti a rinunciare al viaggio in Corsica e a ritornare a nascondersi nella casa di Beppe Porcheddu

- Aiutarli a scappare per raggiungere la zona partigiana

Adriano Maini

Adriano Maini- Di aerei e di colline nella zona Ventimiglia-Bordighera durante l'ultima guerra

- La donna, residente a Bordighera, venne ritenuta responsabile di collaborazione con i tedeschi

- Aperitivi a Mentone

- La focaccia di Finale

- Quando si passava la sabbia nel fiume

- Rosso, bianco e...

- Partire da Sanremo per degustare a Ventimiglia baguette farcite con acciughe e cipollotti

- Reganta

- Simulare con una mano la presenza di una pistola

- Collasgarba, semplicemente

Collasgarba

Collasgarba- L’amministrazione pubblica che spesso la propaganda fascista ostentava come fedelissima del partito, in realtà non era assolutamente così fascista

- La maggior parte dei cechi e dei russi avevano disertato portando con sé armi e munizioni

- Per Andrea Caffi federalismo internazionale e infranazionale devono completarsi a vicenda

- Significativo che Silvia Rivera Cusicanqui abbia voluto tradurre il lavoro degli studi subalterni indiani in spagnolo

- In Valtellina alla vigilia del più grande rastrellamento nazifascista

- Freddi con discutibile lungimiranza preconizzava un’imminente morte del divismo americano

- Ci si propone di seguire il percorso dei soggetti legati all’Autonomia bolognese

- Si è verificato un mutamento di prospettiva circa il rapporto tra letteratura e Resistenza

- A partire da questi anni i nuovi bersagli oggetto di contestazione e battaglia della destra furono i luoghi di studio e di critica del pensiero

- A febbraio 1980 sul caso Caltagirone-Italcasse emerge una serie di aspri contrasti all’interno degli uffici giudiziari romani

Frammenti di storia

Frammenti di storia- Il Comitato italiano dei Partigiani della pace tenne il suo primo Congresso generale nel 1954

- A metà settembre la 34a Divisione della Wehrmacht, che da un anno occupava la provincia di Savona, fu avviata al fronte delle Alpi Marittime

- Come in altri paesi abruzzesi il comando tedesco obbligò sotto minaccia alcuni cittadini ad un servizio di guardia

- Agli inizi degli anni ’70 la terra e la fabbrica, i due simboli che avevano tenuto insieme per decenni la società civile lombarda, andavano scomparendo

- La Resistenza francese espresse idee costituzionali molto diversificate tra loro

- Agli occhi di Washington, tuttavia, l’importanza dell’Italia nel secondo dopoguerra era ancora piuttosto marginale e periferica

- Il primo periodo buio dei GAP a Milano si apre agli inizi di febbraio 1944

- Il film si presenta come una vera e propria favola

- Una certa insoddisfazione dei dirigenti confindustriali in merito all’azione “accademica” dell’Interdoc

- Scassellati trasportò nel comando i metodi sanguinari usati nella controguerriglia in Dalmazia

Vecchi e nuovi racconti

Vecchi e nuovi racconti- Genova (2)

- Un po' prima dei carri de "I Galli del Villaggio"

- Il macchinista francese venne espulso

- Marché aux fleurs

- Francesco Lanteri e Giobatta Lanza, di Triora, fucilati in una imprecisata rappresaglia nazifascista

- ... il Gruppo Sbarchi Vallecrosia

- Profumi

- Calvino non poteva non essere riconosciuto

- Genova (1)

- Camicie con la seta dei paracadute

-

Articoli recenti

- Lontanissimi dalle colline “materne” e consolatorie di Fenoglio, qui si trovano luoghi ostili, per niente rassicuranti

- La P2 si trasformò a partire dal 1977 in una sede di raccordo e di incontro delle strutture parallele, che gestivano il potere reale in Italia

- A partire dall’immediato dopoguerra il gruppo dirigente comunista organizzò in modo sempre più articolato la comunicazione politica e la propaganda ideologica

- Gli Stati Uniti attribuivano all’Italia esclusivamente un ruolo di sicurezza anti-sovietica

- La zona di Quiliano era nevralgica per i garibaldini

Archivi

Meta